张爱玲逃港记

她想活得真实一点,无需掩蔽、无需隐藏,她想用本身的天赋,给本身挣得一份牢固,但那一年,许多中国知识分子都面对了选择:跑照旧不跑?

她张望过、犹疑过,也实验过,着实没有一点点可以退缩的空间,最终,她一走了之。

对五四活动,张爱玲有迥于凡人的苏醒与远见

与她同期间的作家中,没有谁的门第比张爱玲更显赫了:父系承自清末名臣张佩纶、李鸿章,母系是长江海军提督黄翼升的子女,继母是北洋当局国务总理孙宝琦之女。中学结业后,张爱玲到香港念书,香港沦落,她又回到上海。

她才气横溢,3岁即会背诗,7岁写出第一部小说,19岁成名,多部小说被奉为经典,1943年,张爱玲就已经成为上海最红的女作家了。23岁时,张爱玲与胡兰成完婚,三年后分离。厥后由于胡兰成日伪汉奸的身份,深受连累的张爱玲被公然责怪诅咒,但她从不辩解,始终一声不响。

张爱玲本能地反感左翼文学,她的文化认同创建在对中国传统文化的担当上,对“五四”活动,张爱玲有迥于凡人的苏醒与远见。

在形容音乐的一段笔墨中,她说本身不喜爱交响乐,用了“五四”活动做比:

那是声势赫赫五四活动普通地冲了来,把每一小我私家的声音都变了它的声音,前后左右咆哮嘁嚓的都是本身的声音,人一开口就震惊于本身的声音的深宏弘远;又像在初睡醒的时间听见人向你语言,不大知道是本身说的照旧人家说的,感触含糊的恐惧。

“政治决定统统,你不管政治,政治要找上你。”

早在民国期间,有人问张爱玲,可否写无产阶层的故事,她甚是不屑,说本身不熟习,“不会。要末只有阿妈她们的事,我略微知道一点。”厥后明确这些旧家庭的老妈子也不克不及看成无产阶层,她也就不计划写“无产阶层”的事了。

上世纪40年月左翼文学流行时,张爱玲曾对朋侪说,她感触一种压力,一种非要她写什么的压力。那是其时作家都面对的一定趋同的政治压力。

1949年今后,张爱玲以往的作品被归入小资产阶层类,不外,她也被列为可以“争夺”的工具。

1950年,她不得不开始实验写“无产阶层”的故事,她写出长篇小说《十八春》。小说末端,男女仆人公投身了革命,在延安再度邂逅,此书在上海引起惊动。只管她生硬地高兴向新政权靠拢,书中的一句话照旧透漏了她的敏锐与苏醒:“政治决定统统。你不管政治,政治要找上你。”

半年后,张爱玲写出了《小艾》。她本来构想的小艾,为了离开底层的卑微身份,曾自动挑逗席家少爷。与排字工人完婚后,小艾同心想发达,待到“解放”后,小艾才发觉,发达是没有盼望的。张爱玲很清晰,在其时的“新中国”,实际中真实的人性,是不克不及写的。以是厥后她改出了一个“无产阶层故事”:“旧社会”的梅香小艾,被席家老爷强奸,又被姨太太毒打至流产,最终与排字工人结了婚,苦苦挣扎之后,小艾才等来了好世道:一个被“解放了”的“新中国”。小艾理想着,本身未来的孩子,会处于“不知道是如何一个幸福的天下”。

1950年,年轻的张爱玲被礼遇,应上海宣传部长夏衍之邀,她到场了上海第一届文艺代表大会。张爱玲身穿深灰色旗袍,外罩网眼绒线衫,固然坐在后排,也未发言,但在五百多人险些同一的蓝色和灰色海洋里,这副旧上海女人的一般装扮,照旧使她成为“异数”。当时“新中国”最时髦的装束,男士皆着中山装,密斯皆着列宁服。

不久,张爱玲被摆设随上海文艺代表团到苏北屯子到场“地皮革新”。两个月的“深入生存”,使她非常苦末路,由于所闻所见,使她以为本身无法“写好汉”、“嘉赞土改”,“普通所说期间‘怀念碑’式的作品,我是写不来的,也不计划实验。”

1951春天,弟弟张子静最终一次与姐姐张爱玲晤面,问她对将来的计划。静默很久之后,张爱玲说:“人民装那样呆板的衣服,我是不会穿的。”

逃到香港

年末,要求在校教职员及高中以上的门生举行“自我教诲”和“自我改革”。之后,这种特色的“头脑改革”活动敏捷扩大到知识界、文艺界。全部知识分子都要举行头脑改革,大家过关。张爱玲这种资产阶层作家,固然更得“改革”。

她的身世、她与胡兰成的婚姻,都使她感触了“惘惘的威胁”,她预感触“另有更大的粉碎要来”。她拒绝了夏衍的挽留,以“陆续因抗战而中断的香港大学学业”为由,预备脱离“新中国”。

在《对比记》里,张爱玲形貌了她申请出境的历程,其时她穿着一件素净的花布旗袍,到上海派出所海办护照:

警员一听说要去香港,连忙沉下脸来,好像案情严峻,就待观察治罪了。幸而观察得不很彻底,没知道我写作为生,否则或许没这么简单放行。一旦答应出境,顿时平易近人起来,由于已经是外人了,职位地方仅次于国际朋侪。像年末送灶一样,要灶王爷“上天言功德”,代为张扬当局待人民的密切体贴。

担忧夜长梦多,张爱玲只报告了旦夕相处的姑姑。申请被答应后,张爱玲提着简洁的行装脱离了上海,连小说手稿都没敢带,她却带走一副儿时的包金小藤镯,“淡色纹路的棕色粗藤上,镶着蟠龙蝙蝠”。临走前,她预感将来难测,为幸免牵连姑姑,她与姑姑相约:今后阻遏往来,不打德律风、欠亨信。姑姑把收藏的家属拍照簿交给她储存,二人就从今决别,再无相见。

1952年7月,32岁的张爱玲乘火车到广州,再从广州乘火车到深圳出境。

过海关查抄时,张爱玲忐忑不安,告急至极,恐怕被扣下。通畅证上,她用了假名,海关查抄职员或许是她的读者,记得她照片的样子容貌,认真地看了看她,问:“你便是写小说的张爱玲?”她一惊,不知怎样答复,含模糊糊地咕哝一声“是”。

《对比记》里,张爱玲写了去香港的罗湖过境:

那里香港的查抄站也一样的大略,香港警员把入境者们的证件收去检验,拖了很永劫间。……一个解放军士兵在关隘站岗,穿着皱巴巴的戎衣,一副朴素相,看模样是从北方来的屯子小伙儿。他看人们晒得可怜,便不由得说:“这些人!大热天把你们搁在这儿,不如到背阳处去站着吧。”

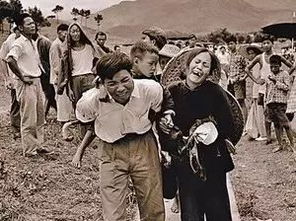

他挥手表示人群可以到树荫下去,但是家人们只是客气、讨好地笑笑,却没有一小我私家肯动地方。人们牢牢地贴着栅栏,恐怕一脱离步队就会过不了关。

在《浮花浪蕊》里,她也写了在罗湖桥过关:

桥堍有一群夫役等待着。过了桥便是出境了,但是她那夫役明显还以为不敷宁静,突然撒腿飞奔起来,倒吓了她一大跳,认为碰上了路劫,也只好随着跑,紧追不舍。夫役,是个小老头目,竟一手提着两只箱子,一手携着扁担,狂奔穿过一大片野地,半秃的绿茵升沉,暴露香港的乾红土来,一向跑到小坡上两棵大树下,方放下箱子坐在地下歇脚,笑道:“好了!这没关系了。”

她最终通过罗湖桥,到了自由的香港。