天冷了,我又想起来父亲那双打人的手

父亲常年流落他乡,我与父亲相处的时间未几,父亲打我的时间却比力多。

因为打得太多,要说详细挨打的次数也说不上来了,光记得那火辣辣的味道。

儿时家贫,起初我的怙恃都在一家铁合金厂事情,厥后厂子忽然倒闭了,又历经了一番妨害,父亲只得戴上了电瓶头灯去煤矿厂打煤矿。那些年代,村里普通的人家但凡能吃上饭的哪儿会让男子去打煤矿?打煤矿是每每要去世人的。

我记事以来挨的第一顿打便是带着煤渣子味儿的。过年的时间,大人们都忙着杀年猪、磨豆花、祭先人,小娃娃们就结着伴儿陌头巷尾地挨家挨户凑喧闹。我当时还太小,跟不上大孩子们跑,就坐在自家门槛上用竹条编我的“咩咩羊”。大孩子们跑到阁下吴奶奶家门口喊我,吴奶奶家是开小卖部的,大我两岁的文强叫我去拿铺子上的橘子水。哪知我刚拿起来,他们便大呼道:“偷工具咯!有人偷工具咯!”

父亲从里屋跑出来,又赶快跑归去寻摸出四毛钱作赔,刚刚把我领走。彼时我并不懂什么叫“偷”,我跪在大门口,父亲边打边报告我:“你这就叫偷,我们穷但不克不及没得志气”。我吧嗒吧嗒地失眼泪,父亲认为是他的巴掌太重打痛了我,却不知是他手心毛笋壳一样的茧子刮得我疼。

等我上小学的时间,社会提提供农人的生存空间更大了,越来越多的农人开始涌进都会务工。我的怙恃也遇上了这趟营生活的“快速列车”,而我与怙恃厥后长达十余年的分散也就此开始了。

父亲走过的地方越来越多,见到的人和事也越来越新颖,他的大脑和胸怀都快速地开阔起来。我恒久投止学校,从周一便开始希望放周末。普通是周五下战书一放学,我便立马奔到校门口的杂货店的座机前,拨通父亲的手机号,父亲先给我挂失再回过来。十岁出头的我和三十岁出头的父亲有说不完的话,每每一通德律风要打一两个小时。聊什么呢?什么都聊,表面的天下景象万千,聊人生、聊处世、聊将来,直到在我内心聊出一个大洞穴来。

归根结底,父亲就留给我一句话,人一辈子要做大事。如若哪天这个大事做成了,我内心的洞穴便能填上了,要做不可的话,到去世内心都是空落落的。

每到寒暑假,父亲就会来接我,一家人便能团圆上几十天。如许的日子倒是让人又爱又恨的,怙恃在身边,爹疼娘爱的日子是甜的,但挨打也挨得多了。我生来是个地痞猴儿,过细灵活的事总做欠好,写字算一个,偏偏父亲又写得一手好字且极看重写字,父亲说写的字什么样人便是什么样,在这事儿上我挨了不少好打。

当时候,父亲在重庆一家铁合金厂做技能厂长,对生产和宁静负全责,他盯着我的方方面面好像盯着那些产业质料配比一样,要准确到小数点背面好几位。重庆的大炎天,热,且多蚊,父亲监视我练字每每在晚上,亮着灯,开着门窗。父亲说,字都练欠好,能成什么事?练字,得用心,人要故意志。以是练字的时间,任由汗水流进哪只眼睛、岂论蚊子怎样撕咬,我当岿然不动,动则挨打。假如还练欠好,父亲便请我去车间“事情”,厂里的各色矿石、焦炭哪样我没铲过,再用小推车推到冶金炉子前往加料。一天下来,黑得像块碳,手也磨破了,脚也起了水泡。父亲这会儿也不打我了,光是笑哈哈地问我,钱好挣不?

父亲常说,不打不可器,且总在打完我之后说。厥后,我眼看着我的小弟最终长到能挨打的年龄,眼巴巴地看着他什么时间能挨打。从前,父亲打我的时间,母亲总在一旁说,打得好。偶然候把我打哭了,他们又会来慰藉我,放心,今后你弟挨的打肯定比你还多。可这么多年已往了,我弟挨打着实比我少太多。我和我弟都以为父亲是个性情欠好的人,可母亲却对此很费解,母亲以为父亲是世上性情最好的人。我想了好几年才想明确这个起因,父亲把最好的性情都留给了母亲。

厥后父亲打我打得少了,我们聊的也越来越少了。等父亲不再打我的时间,我就知道我要开始独自面临天下了。我能做什么大事呢?

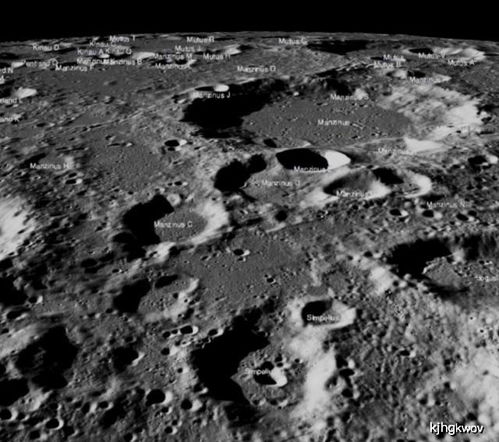

大学结业后,我快速整顿行装,乘了火车、汽车、三轮车,颇有千里奔袭的架势去往玉轮城西昌。这个期间,另有什么比放射火箭卫星更大的事?我要去西昌卫星放射中间生机箭!

乡里乡亲都知道凌洪的女儿在西昌生机箭,奶奶说的。父亲批判奶奶,火箭卫星是国度隐秘,哪儿能处处胡说?通常打德律风,母亲略微多问一句事情上的事,父亲就立马打断,问那么多干嘛,要去当特工吗?母亲偶然候跟我诉苦,别人在表面都是夸本身的孩子怎样有前程、怎样好,就你爸有“本性”,无论别人怎么说怎么问怎么夸你,他就两句话,不清晰、也就那样。我听完总是笑得肚子疼,每次放射乐成,父亲都是朋侪圈里第一个分享的,我可知道父亲在想什么。

过年回家,父亲也懒得跟我说太多细零碎碎的话,出门逛街也是带着母亲过二人间界,做足了一副“嫌弃”我的样子容貌。

等假期完结,我要返回单元的时间,他又大包小包、吃的喝的用的塞一堆,非要我带着上路。我如果嫌贫苦落下一样,他又要生机了,父亲总是如许。

天冷了,我又想起来父亲那双打人的手,岂论何时都像火炉一样暖和。

作者四七,就职于西昌卫星放射中间